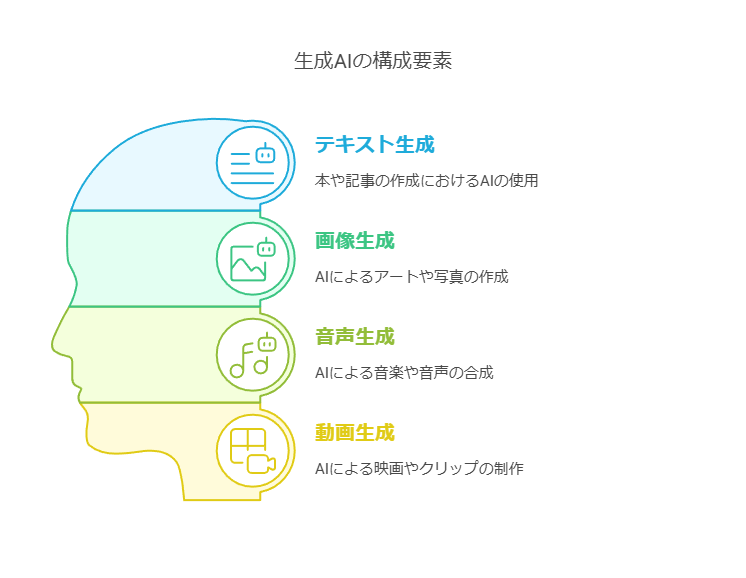

生成AIとは

生成AIは、文章、画像、音声、動画など、多様なコンテンツを自動生成する人工知能の一種です。従来のAIがデータ分析やルールに基づいた処理を得意とするのに対し、生成AIは創造的な作業にも対応できる点が特徴です。最近では、ビジネスや教育、医療、エンターテインメントなど、さまざまな分野で活用が広がっています。

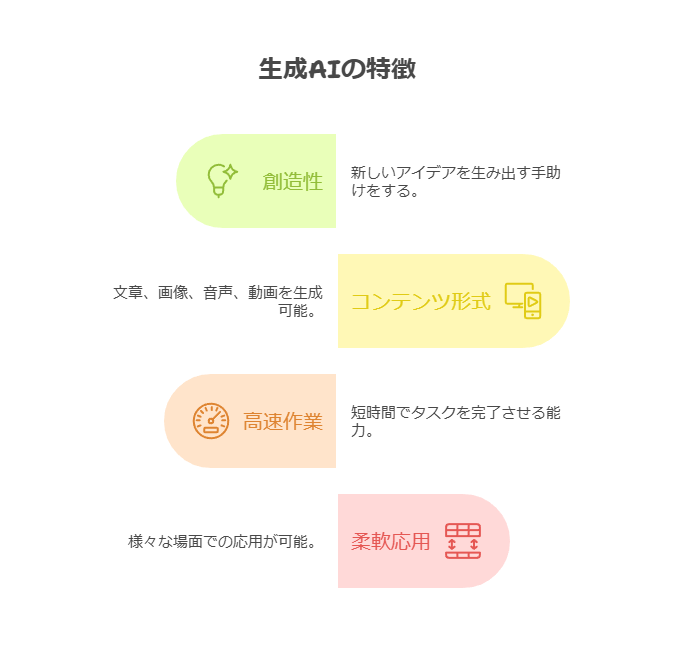

生成AIの特徴

1. 創造性を発揮できる

生成AIは、新しいアイデアを生み出す手助けをしてくれます。例えば、小説の執筆、デザインの参考、音楽の作曲など、クリエイティブな作業の補助に活用されています。

2. 幅広いコンテンツ形式に対応

文章の生成だけでなく、画像、音声、動画を作成することができるため、マーケティングや教育、医療など、多岐にわたる分野で活用されています。

3. 高速な作業が可能

従来の手作業では時間がかかるタスクも、AIを活用すれば短時間で完成させることが可能です。特に大量のデータ処理やコンテンツ制作において、その効果は顕著です。

4. 柔軟な応用が可能

生成AIは、さまざまな形式のコンテンツを生成できるため、クリエイティブな作業やビジネスの場面など、多くの場面で応用されています。

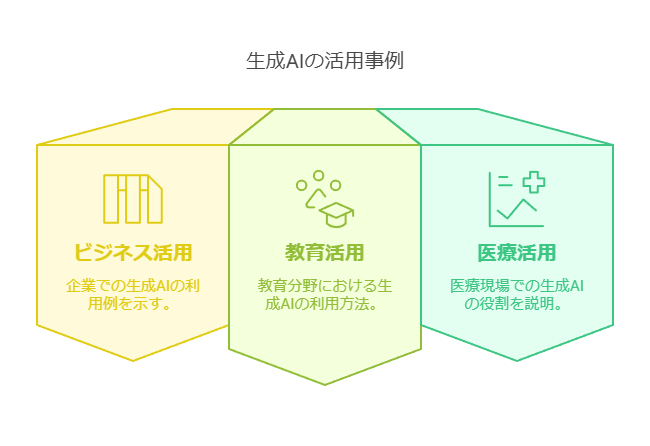

生成AIの活用事例

1. ビジネスの場面

企業では、生成AIを活用して業務の効率化を図っています。

- マーケティング:広告の文章作成、ターゲットに合った広告の提案。

- カスタマーサポート:AIチャットボットによる24時間対応の顧客サポート。

- データ分析:市場の動向を分析し、最適な戦略を策定。

- 商品開発:デザインやコンセプトのアイデア出しに活用。

- ドキュメント作成:契約書や報告書の自動生成。

2. 教育や学習

生成AIは教育分野でも活躍しています。

- 教材作成:問題集や解説の自動作成。

- 個別学習支援:生徒に合わせた学習プランの提供。

- 研究支援:論文の要約やデータ解析の自動化。

- 外国語学習:翻訳や発音チェックのサポート。

- プレゼン資料作成:スライドや講義ノートの生成。

3. 医療の分野

医療の現場では、AIが診断や研究をサポートしています。

- 診断支援:医療画像の解析による病気の可能性の特定。

- 創薬:新しい薬の開発支援。

- 医療文書の作成:診断書や報告書の自動作成。

- 医療相談:患者が簡単な症状を入力すると、適切な医療情報を提供。

- リハビリ支援:個人に合わせたリハビリプログラムの提案。

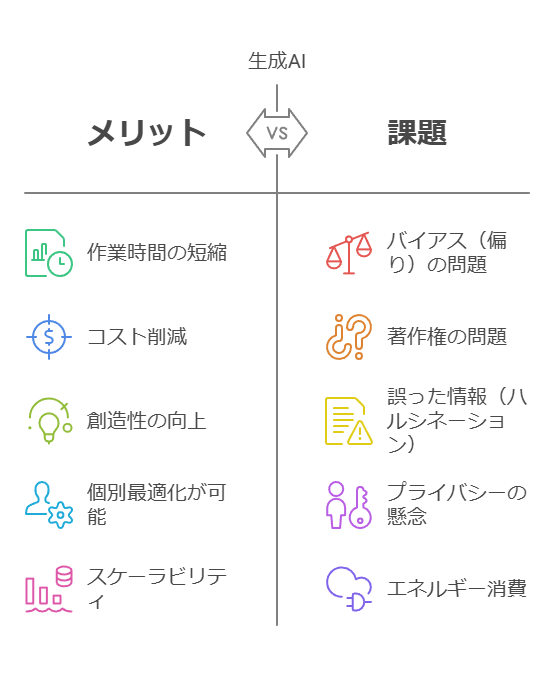

生成AIのメリットと課題

メリット

- 作業時間の短縮:自動化により、大量のデータを短時間で処理。

- コスト削減:人手を減らせるため、コストを抑えられる。

- 創造性の向上:新しいアイデアの発想をサポート。

- 個別最適化が可能:ユーザーごとに適したコンテンツを生成。

- スケーラビリティ:大量のコンテンツを迅速に生成可能。

課題

- バイアス(偏り)の問題:学習データによっては、不公平な結果が出ることがある。

- 著作権の問題:AIが生成したものの権利が曖昧。

- 誤った情報(ハルシネーション):AIが事実と異なる情報を出力する可能性。

- プライバシーの懸念:個人情報が含まれる可能性があるため、適切な管理が必要。

- エネルギー消費:高度な計算処理が必要で環境負荷が高い。

生成AIの未来

生成AIは今後さらに進化し、さまざまな分野での活用が期待されています。

- より自然な会話が可能に:人間のような対話ができるAIの開発が進む。

- マルチモーダルAIの普及:テキスト、画像、音声を統合的に扱うAIの増加。

- 倫理的な開発の推進:公正で透明性のあるAI技術の発展。

- エネルギー効率の向上:AIの消費電力を抑える技術開発。

- 新しい職業の登場:AI活用のための新しい仕事が生まれる可能性。

- 法律と規制の整備:AIの利用に関する法的枠組みの確立。

- 教育へのさらなる浸透:学習支援ツールとしての普及。

まとめ

生成AIは、私たちの生活や仕事を大きく変える可能性を秘めています。文章や画像の作成を自動化することで、さまざまな分野での効率化や新しいアイデアの創出が期待されています。しかし、バイアスや著作権、誤情報の問題など、解決すべき課題もあります。今後、技術の進化とともに、より良い形で活用されることが求められています。

倫理的な開発や規制の整備が進むことで、より信頼性の高いAIが生まれることが期待されます。生成AIの進化を見守りつつ、私たち自身もその活用方法を理解し、適切に利用していくことが重要です。